“إن لكل واحد منا إيثاكاه. والحياة هي إبحار نحو هذه الإيثاكا، ولا ندرك إلا في آخر الحياة أن إيثاكا وراءنا لا أمامنا، إيثاكا ليست مرفأ نرسو عليه، بل هي الماء الأزرق الذي نبحر فيه” -أحمد بوزفور-

أتوجس دوما من المسرح، كل شيء فيه يبعث الرهبة في الأعماق، أبوته الرمزية للفنون بوصفه ملقى كل العلامات التي توسلها الإنسان للاعتراف بأن حياة واحدة لا تكفي حد تعبير الشاعر البرتغالي فرناندو بيسوا، أو أهال بها المعنى على وجوده وشيد بها بيته الرمزي وعبرها قام بتأثيث مجهولات الكون، ومون بها رغبته في استدامة الوجود والانفلات من سطوة الزمن وإسار الطبيعة الباردة والصامتة وضمنها استيهاماته وهواجسه وأراجيفه، المسرح بطفولته الضاربة بجذورها في الذاكرة والمتخيل، حد اعتبار الحياة مسرحا في استعارة ميثولوجية كبرى هي التي يتم بمقتضاها الحديث عن الأدوار وتقسيمها وحركية الجسد في الوجود والضحية والقناع ووجود مشاهد تتصل بمستويات الاجتماع البشري ووجود سارد خفي يرتب المصائر والمسارات ويمسك تلابيب الحكي في نص مفتوح على احتمال التحقق. لذلك أعتبر اقتراف خطيئة اللعب المسرحي شبيها باقتراف الحياة حيث الوجود الإنساني منذور للخطأ والأهوال والمكابدات مذ افتتحت تفاحة شجرة الخلود الزمن الديني والميثي حتى تفاحة نيوتن كبوابة للزمن العلمي وتفاحة آبل فاتحة الزمن الرقمي في تاريخية سطرها الكاتب المغربي محمد الشركي، لذلك اعتبر خشبة المسرح بحرا سيغرق طويلا غير القادرين على إدراك القيعان وسيرجهم طويلا قبل أن يلفظهم جثثا هامدة على الشط. بعد أن يستبد بهم دوار البحر ويتدفق القيء الكثير وتندلق المياه إلى القارب لأن العنفوان وحده لا يكفي، ولأن القدرة على اللعب بالجسد على الماء لا يكفي، إن لم يكن ثمة لزوم المعرفة والارتياب والمعرفة بالأحوال وتدريب القلب على السؤال والعزلة حتى يستبد الشوق بالماء وتبتهج الأرواح باللقاء، وماء الحقيقة كماء المجاز، هكذا يغدر البحر بمن لا يبذل في سبيل وصاله المحبة الهادرة وبمن يشتري لقاء نبل الإحساس سقط المتاع، ويفيض محبة إزاء من لا يبحث فيه عن غير ذلك، ممن تقنع صنارته بلقمة تبقيه على مقربة منه يؤنس وحشته وتمده بأسباب الحياة ويتقاسمان الملح الرمزي، أو يمضي ليكتشف أعماقه وأسراره. وهكذ أغرق قوارب شتى بنعي أو بدونه. شأن المسرح شأن البحر، عصيان على الامتلاك.

لست أدري كيف يستوي أن أقرأ عملا مسرحيا، بعد أن صارت القراءة متسلحة بوهم كبير اسمه النظرية، تخصصات وفروع، شأنها شأن الآلهة في ميثولوجيات التعدد حيث يختص كل إله بشيء لا يبرحه، إن خصبا أو حبا أو خمرا أو بحرا أو هواءا ، شأنها شأن الأولياء والصلحاء في بلاد المغارب، يختص كل واحد بشأن من شؤون الحياة، ثمة من يجلب الحبيب وثمة من يجلب الأطفال وثمة من يبعد الأسقام وثمةمن يتكفل بالشعر فيتدفق أنهارا هادرة، ربما تحت تأثير ذلك المتخيل أصبح لكل شأن نقاده وسادته العارفون ممن قدموا في سبيل ذلك ما قدموا من أضحيات رمزية وبديلة، بددوا الليالي ذبائح سوداء أو أهرقوا ماءا ما كثيرا ، كما فعل شاعر أمازيغي قديم حين جلب المياه للولية لالة عزيزا تاكرامت ذات ظهيرة حارة رغبة في امتلاك ناصية الشعر*، أنا غير معني بذلك، وغير معني بتلك الشؤون، مالي والحكاية حتى أكون صداها. أنا مجرد عابر، ولا أدعي معرفة ما ولا حقائق، مجرد راعي قطيع الخيالات، بعد أن كنت راعيا غب طفولة بعيدة ينصت لموسيقي عظامه، وكان بالإمكان أن أكون الآن في غابة بعيدة أهش قطعاني إلى مراقدها، وأنظر إلى السماء بعد أن أحيطني بدائرة أنكثها على الرمل وأقرأ السور القصيرة إتقاء الهواجس…كان ممكنا ألا أكون في مسرح ولا في مدينة أو ما يشبهها، لكن قدري أن أهش على خيالاتي لتسرح في دنيا الله. مالي وما لمتعهدي الحقيقة وما شأني بهم، أنا معني بالعلامات، وأحدس أن مزاج الراعي هو ما يمنحني الحق في الكلام.

مسرحية الكونيكسيون، بعيني التي كانت كالمكان في عرف المتصوفة، فكل مكان لا يريك الكثرة لا يعول عليه، كذلك الشعر يشير إلى شيء وهو يقصد شيئا آخر.

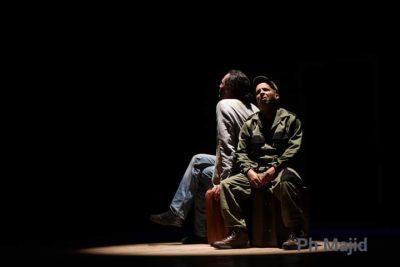

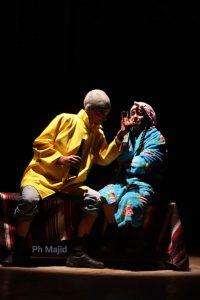

المشهد بسيط، غريبان يلتقيان في محطة السفر، جندي ومثقف يتحدثان إلى إناث بعيدات، يطول بهما الانتظار، ولا قطار في الأفق، والمذيعة بين الفينة والأخرى تنبه إلى أن القطار القادم من هناك والذاهب إلى هناك سيأتي بعد قليل، ينتظران قبل أن تعتذر عن عدم قدوم القطار ويستأنفان الحياة في غياب شبكة الاتصال، يحملون هواتفهم كما حمل أجدادهم كتبا وأحجار يبحثون عن أحلام هاربة، أو عن إناث العوالم العلوية والحور العين، وهم أيضا يحلمون برؤية أجساد صديقاتهم لكن شبكة الاتصال منعدمة، لا جسور ولا طرق تفضي إلى أماكنهم المشتهاة وخيالاتهم، في وضع تراجيدي يستحيل فيه القطار كأنه غودو الذي سينقدهم من الورطة، ويستحيل صوت المذيعة كأنه صوت بازو الغامض، ويستأنفون الحكي عن سيرتهم عن أحلامهم لتبديد الوقت، كأنها الإنسانية جمعاء وقد جعلت من السرد موطن رغباتها وأسرارها وأحلامها، فيستعيد الجندي سيرته كلقيط لعاشقة بحار منحدرة من العالم السفلي يذهب إلى التجنيد ليكون ” راجل” ليكتسب تارجليت، ويستعيد الشاب المثقف والمناضل الطبقي والرفيق وهو في ميعة الشباب سيرته كابن سقاء يبيع الماء يدق الأجراس ، سقاء بثياب حمراء قانية، وكلاهما يؤمنان أن الحياة في مكان آخر، يبحث الجندي عن فحولة ما يطبب بها جرحه الطفولي حاملا معه كل أسباب الإذعان والاستعداد للمهانة حتى ولو كان ينز ضرعه دما، ويبحث المناضل الطبقي عن مشهد يعرض فيه ما قرأه وعن حطب يوقده بوعيه الراسخ في انتهاك السائد، يؤمن أن الحياة ليست هنا، وبينما يحمل الجندي في حقيبته ملابس الأم وقميصها، يحمل طيفا، ظلت حقيبة المناضل الطبقي مغلقة منطوية على أسرارها، لم تنفتح كأنها تنطوي على عفريت في إبريق، أو على شبح لا يجدر به الظهور متواريا عن الأعين كأنه الشبح الذي طاف على سماء أوروبا في القرن الثامن عشر، في دماغه يقرع جرس الأب ويتردد صداه، المسرحية منشغلة بنقد سردية الخلاص وسردية الضدية لتمجيد سردية المعية وقسوة الشرط الإنساني بين من يملك القوة ومن يؤمن بالكلمة، بين من يؤمن بحرب الرصاص وبين من انتسب لجبهة حرب العصابة اللغوية، يهتف المناضل الطبقي أن الهاجس المؤرق لديه هو ” الجرس لي تايدق فراسي وعمري نساه”.

* شعر أمازيغي : ألالة عزيزا تاكرامت …وكمغامد أمان أزال إحمان

*أحمد بوزيد: كاتب مغربي

جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر

جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر

“إن لكل واحد منا إيثاكاه. والحياة هي إبحار نحو هذه الإيثاكا، ولا ندرك إلا في آخر الحياة أن إيثاكا وراءنا لا أمامنا، إيثاكا ليست مرفأ نرسو عليه، بل هي الماء الأزرق الذي نبحر فيه” -أحمد بوزفور-

“إن لكل واحد منا إيثاكاه. والحياة هي إبحار نحو هذه الإيثاكا، ولا ندرك إلا في آخر الحياة أن إيثاكا وراءنا لا أمامنا، إيثاكا ليست مرفأ نرسو عليه، بل هي الماء الأزرق الذي نبحر فيه” -أحمد بوزفور-