مقدمة: لغز التناقض بين الجغرافيا والتاريخ

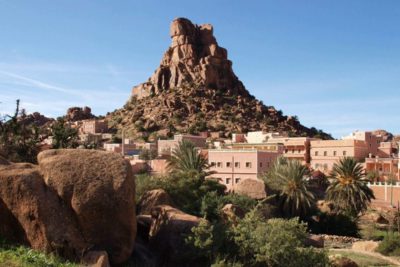

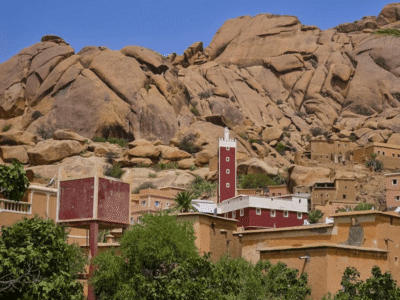

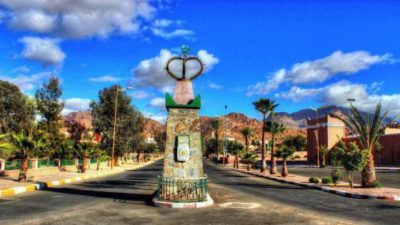

تمثل منطقة تافراوت في جنوب شرق المغرب نموذجًا مثيرًا للدرس؛ فبينما تفرض عليها طبيعتها الجبلية الصعبة وعزلتها النسبية هامشية معينة، إلا أنها استطاعت، على مدار تاريخ المغرب المعاصر، أن تنتج عددًا كبيرًا من الشخصيات الوطنية البارزة التي أسهمت بشكل محوري في تشكيل المشهد السياسي والاقتصادي والثقافي. تهدف هذه الورقة إلى تتبع الآليات التي مكنت هذه المنطقة من تحدي ظروفها الصعبة وإنتاج نخب استطاعت إثبات حضورها على المستوى الوطني، مع الاستناد إلى مراجع وببليوغرافيا معززة لهذا المسار.

– الجذور: ثقافة الممانعة والروح التحررية

لا يمكن فهم صعود نخب تافراوت دون العودة إلى جذورها في مقاومة الاستعمار. فزيارة الملك محمد الخامس التاريخية للمنطقة عام 1959 لم تكن مجرد زيارة بروتوكولية، بل كانت اعترافًا رسميًا بدورها كـ”قلعة عصية” على الاستعمار، كما يذكر المؤرخ عبد الهادي التازي في كتاباته عن تاريخ المقاومة. قاد هذه المقاومة الحاج أحمد أوكدورت، الذي أسس لـ”ثقافة الممانعة” التي أصبحت إرثًا تتوارثه الأجيال.

ولم تتوقف هذه الثقافة عند حد الاستعمار، بل امتدت إلى مرحلة الاستقلال. كما يوثق الباحث محمد ضريف في كتابه “الأحزاب السياسية في المغرب”، حيث يشير إلى أن خريجي هذه المدرسة، مثل سعيد بونعيلات، واصلوا النضال ضد الاختلالات السياسية والاقتصادية في مغرب ما بعد الاستقلال. وتجلى ذلك في تأسيس “الحزب التقدمي الحر” سنة 1974 بقيادة الحاج أحمد أخنوش (الأب) والناجم اباعقيل، كامتداد لهذا الخطاب الممانع ضد محاولات الهيمنة على الاقتصاد والإرث النضالي.

– آليات إثبات الذات: من الاقتصاد إلى الثقافة

وفي الحقل الثقافي، يبرز الأديب المغربي الراحل محمد خير الدين كـ”طائر أزرق” استثنائي. يؤكد الناقد الأدبي رشيد الإدريسي في دراسة له عن أدب خير الدين أن هذا الكاتب العصامي استطاع، عبر قراءاته وصداقاته مع مفكرين عالميين مثل سارتر وسيمون دي بوفوار، أن يؤسس لاتجاه أدبي خاص به، وصفته روايته الأولى “أكادير” (1967) بأنها “رواية شعرية”، وهو مصطلح مبتكر في السرد المغربي. لقد وظف خير الدين مسقط رأسه، تافراوت، كفضاء روائي في أعماله مثل “أسطورة أكنشيش”، معبرًا عن ارتباط وجداني عميق بأصوله.

أما في مجال الإعلام، فقد كانت أمينة بن الشيخ، ابنة الحاج أحمد أوكدورت، نموذجًا للنضال من خلال “صاحبة الجلالة”. بعد دراستها للقانون، انخرطت في الحراك الأمازيغي ثم أسست جريدة “العالم الأمازيغي”. تشير الباحثة لطيفة البوحسيني في أطروحتها عن الحركة الأمازيغية إلى أن هذه الجريدة لعبت دورًا محوريًا في بلورة الوعي العام بقضية الهوية الأمازيغية والتأثير على صانع القرار، مما مهد الطريق لخطاب أجدير التاريخي وإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

– زمن الاعتراف: من الاستوزار إلى تقلد المناصب العليا

ومن أبرز هذه الأسماء:

– المختار السوسي: وزير الأحباس ثم وزير التاج.

– صالح المزيلي: وزير الأشغال العمومية (1972) ثم الفلاحة (1974).

– أحمد رمزي: وزير الصحة (1972) ثم الأوقاف (1977، 1979).

– عبد الرحمن بوفتاس: وزير السكنى (1985، 1992).

– عبد الله أزماني: وزير التجارة والصناعة (1985) ثم الثقافة (1995).

– حسن أبو أيوب:وزير التجارة الخارجية (1990، 1992) ثم الفلاحة (1995، 1997).

– محمد حصاد: وزير الأشغال العمومية (1993، 1994) ثم الداخلية (2012).

– عزيز أخنوش: وزير الفلاحة والصيد البحري (2007، 2011)، رئيس حكومة الحالي، ورجل أعمال صنفته “فوربس” من أثرياء إفريقيا.

لم يقتصر الاعتراف على المناصب السياسية، بل شمل أيضًا المجال الثقافي، حيث كانت أمينة بن الشيخ عضوًا في المجلس الإداري الأول للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وهو ما يعتبر تتويجًا لنضال الحركة الأمازيغية التي كان لأبناء تافراوت دور تأسيسي فيها.

خاتمة

ببليوغرافيا:

1. التازي، عبد الهادي. (2007). تاريخ المقاومة المغربية في الجنوب. منشورات المندوبية السامية لقدماء المقاومين.

2. ضريف، محمد. (1992). الأحزاب السياسية في المغرب: من التأسيس إلى الانتخابات التشريعية الأولى. دار توبقال.

3. الإدريسي، رشيد. (2015). محمد خير الدين: تجربة الكتابة والاختلاف. مجلة “علامات في النقد”، العدد 65.

4. البوحسيني، لطيفة. (2010). الحركة الأمازيغية في المغرب: من المطالب الثقافية إلى المطالب السياسية. (أطروحة دكتوراه غير منشورة).

5. المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. (2003). الحكومات المغربية من 1955 إلى 2002.

6. مجموعة مؤلفين. (2018). رواد الأعمال المغاربة: سير ومسارات. دار النشر المغربية

جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر

جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر