يعد مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين، أحد أبرز النصوص المؤطرة لتفعيل المقتضى الوارد في الفصل 133 من دستور 2011، الذي أقر للمرة الأولى في تاريخ الدستورية المغربية إمكانية تمكين الأفراد من إثارة الدفع بعدم دستورية قانون يراد تطبيقه عليهم إذا اعتبروا أنه يمس بالحقوق والحريات المضمونة دستوريا. وهو بذلك يشكل حلقة وصل بين القضاء العادي والقضاء الدستوري، بما يتيح للمتقاضي الإنتقال من موقع الخضوع للنص إلى موقع فاعل في صيانة المشروعية الدستورية. غير أن القراءة التحليلية الدقيقة لأحكام هذا المشروع تكشف عن مسافة قائمة بين الفلسفة الدستورية المؤسسة للدفع بعدم الدستورية، وبين الصياغة التشريعية المقترحة التي جاءت في كثير من جوانبها مقيدة لروح هذا الحق وضامنة لسطوة الشكل على الجوهر.

إن المشروع في بنيته العامة يقوم على تصور إحترازي أكثر منه تحرري، إذ تتجلى هيمنة المنطق التنظيمي المقيد على حساب البعد الحقوقي الذي يفترض أن يشكل جوهر المسطرة. كماإشتراط تقديم الدفع في شكل مذكرة مكتوبة موقعة من محام مقبول لدى محكمة النقض، وربط ممارسته بأداء رسم قضائي، يجعلان من الطعن بانعدام الدستورية وسيلة ناجعة للحماية. خاصة أن الفصل 133 من الدستور كرس مبدأ سمو الدستور وإتاحة إمكانية الرقابة لكل متضرر من تطبيق قانون مخالف له، لا حصر الحق في فئة قادرة على تحمل تكاليفه المادية والإجرائية والتي نرا من وجهة نظرنا الحقوقية الإعفاء من الرسوم القضائية والتمكين من المساعدة القضائية .

ويزداد الطابع التقييدي للمسطرة وضوحا حين يمنح المشروع لمحكمة النقض سلطة تقريرية واسعة في فحص الشروط الشكلية قبل الإحالة على المحكمة الدستورية. فبدل أن تكون هذه المحكمة مجرد قناة للإحالة، تصبح في الواقع مانعا مؤسسيا بين المتقاضي والرقابة الدستورية، بما يحول دون ممارسة الحق في العديد من الحالات. كما أن تضييق الآجال بين ثمانية أيام وخمسة عشر يوما لتصحيح المسطرة أو إستيفاء الشروط يجعل من السهل سقوط الدفع لأسباب شكلية لا علاقة لها بجوهر الخرق المدعى به. ذلك أن الأصل في المساطر الدستورية هو التيسير والتمكين، لا التعقيد والإقصاء لأن حماية الدستور لا تتحقق بالتقيد بالشكليات وإنما بفتح طرق الوصول إليه.

ومن جهة أخرى، فإن المشروع وإن كان يكرس شكلا من أشكال التعاون بين السلط، فإنه قد بالغ في إشراك السلطة التنفيذية والتشريعية في خصومة ذات طبيعة قضائية بحتة. فتنصيصه على وجوب تبليغ الدفع إلى رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان يطرح تساؤلا حول مدى الحاجة إلى هذا الإجراء الذي لا يجد له سندا في مبدأ الفصل بين السلط، إذ إن المنازعة الدستورية لا تعني السلطة التشريعية أو التنفيذية إلا من حيث الدفاع عن النصوص التي أصدرتها، وليس من الضروري أن تكون طرفا في الخصومة ذاتها. فبهذا التوسيع المفرط لدائرة الإشعار، يتم إضفاء طابع سياسي على مسطرة قانونية كان يفترض أن تظل خاضعة لمنطق القضاء وحده.

و على مستوى آثار القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية، فإن المادة 27 من المشروع جاءت لتؤكد أن الحكم بعدم دستورية مقتضى تشريعي يترتب عليه نسخه ابتداءا من تاريخ يحدده القرار دون أثر رجعي. وهذه الصياغة وإن كانت تنسجم شكليا مع مقتضيات الفصل 134 من الدستور، إلا أنها تفرغ الحماية الدستورية من مضمونها العملي، إذ تبقي المتقاضي الذي تضرر من تطبيق القانون غير الدستوري دون أي تعويض أو تصحيح لوضعه. فالمبدأ الدستوري لا يكتمل إلا حين يقترن الإقرار بعدم الدستورية بآثار واقعية تمتد إلى تصحيح الوضعيات التي أفرزها النص الملغى، كما هو الحال في بعض التجارب المقارنة، حيث سمحت المحاكم الدستورية بإعادة النظر في الأحكام النهائية التي بنيت على مقتضيات ثبت لاحقا عدم دستوريتها، وهو ما يضمن عدالة دستورية فعلية لا شكلية.

كما لا يمكن إغفال الجانب التقني للمشروع الذي أفرط في التفاصيل الإجرائية دون أن يكرس مبدأ التبسيط والمرونة. فالتنصيص على إجراءات التبليغ الإلكتروني ومختلف الآجال والإنذارات أمر محمود من حيث تحديث المساطر، لكنه فقد قيمته حين لم يقترن بآلية فعالة للمساعدة القضائية لفائدة المتقاضين غير القادرين على متابعة المسطرة في مستوياتها المعقدة. كما أن المشروع لم ينص صراحة على دور النيابة العامة كضامن للحقوق الدستورية في الحالات التي يكون فيها المتقاضي في وضعية ضعف قانوني أو مادي.

إن القراءة النقدية لهذا المشروع تقود إلى خلاصة جوهرية مؤداها أن النص المقترح وإن كان يشكل خطوة مؤسساتية نحو فتح القضاء الدستوري أمام المواطن، إلا أنه يعاني من إنحراف عن الغاية الأصلية للدفع بعدم الدستورية، وهي جعل الدستور مرجعا أساس في حماية الحقوق لا وثيقة معزولة عن الواقع القضائي. فبدل أن يكرس المشروع منطق الإنفتاح، ظل أسير منطق الإحتراز. وبدل أن يسهل الولوج إلى الرقابة الدستورية، أقام بين المتقاضي والدستور حواجز شكلية وإدارية تجعل الحق نظريا أكثر منه عمليا.

ختاما، الحاجة قائمة اليوم إلى مراجعة هذا المشروع في ضوء التجارب المقارنة كالنموذج الفرنسي أو المصري، حيث أبانت ممارسة الدفع بعدم الدستورية عن قدرتها على تطوير الثقافة القانونية وتعزيز مبدأ خضوع التشريع لرقابة المواطن. فالقضاء الدستوري لا يكون حاميا للحقوق والحريات إلا حين يكون متاحا للجميع، والدستور لا يكون أسمى القوانين إلا حين يمكن المواطن من الدفاع عنه والسهر على عدم السماح بتجاوز مقتضياته. فالمطلوب ليس فقط سن قانون تنظيمي ينظم المسطرة، بل وضع تشريع يعيد للدستور مكانته كمرجع أعلى لكل سلطة، ويجعل من المتقاضي شريكا في صيانته لا شاهدا على خرقه.

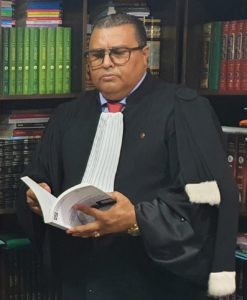

د/ الحسين بكار السباعي

محام بهيئة المحامين لدى محاكم الإستئناف بأكادير وكلميم والعيون

مقبول لدى محكمة النقض

جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر

جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر